日本映画レビュー──2023年

製作:Master Mind、Spoon、Wenders Images

公開:2023年12月22日

監督:ヴィム・ヴェンダース 製作:柳井康治 脚本:ヴィム・ヴェンダース、高崎卓馬 撮影:フランツ・ラスティグ 美術:桑島十和子

キネマ旬報:2位

世の中で報われていないと感じる人々に生きる勇気を与える

原題"Perfect Days"で、完全なる日々の意。

THE TOKYO TOILETの清掃員・平山(役所広司)は、朝目覚めて歯を磨き、自販機の缶コーヒーを飲んで作業車に乗って音楽をかけ、首都高で渋谷に行って決められたトイレの清掃をし、昼は神社の境内でサンドウィッチを食べ同じ木の木漏れ日の写真を撮り、仕事が終わるとアパート近くの銭湯に行き浅草の定食屋で夕食をとり、布団に入って文庫本を読み寝るというルーティーンの毎日を繰り返している。

無口でトイレ掃除はピカピカに磨くという昔気質の性格。余計な言葉を弄さず、他人も自分も偽ることがない。部屋には文庫本とオールデイズの音楽カセットテープが並び、休日に通うのは昭和の飲み屋という、平山はまさに時代の潮流から外れた、遠景となった日本人の美意識に生きるレトロな人間。

平山は古き東京の下町に暮らすが、それと対照をなす現代の東京の象徴が、近くに聳える東京スカイツリーでありTHE TOKYO TOILETの渋谷。

『東京画』(1985)で小津安二郎の描いた東京の喪失を描いたヴィム・ヴェンダースは、レトロな平山の生き方・精神性の中に失われた『東京物語』(1953)の人々の姿を求める。

一方、小津が平山(笠智衆)と崩壊していくその家族を描いたのに対し、本作の平山の家族はすでに崩壊している。

平山の同僚の若者(柄本時生)、平山の姪(中野有紗)、飲み屋の女将(石川さゆり)と元夫(三浦友和)等もまた現代の東京を漂流するが、ルーティーンに見える平山の毎日は決して同じではなく、部屋の小さな鉢植えのように僅かずつ生長する。平山が撮る神社の木の木漏れ日のように毎日揺らいでいて、決して同じ写真はない。

変わらないようで僅かずつ変化する毎日。

THE TOKYO TOILETの輝きが清掃員の影の努力によって生まれているように、東京の光の中の平山の影が人と交われば、二つの影が重なり僅かでも濃くなり変化する。

それが生きる喜びであり哀しみであり、平山の誠実に生きる毎日こそがPerfect Daysであり、ヴェンダースが探し求める『東京物語』の真の姿だと知る。

ヴェンダースはそれを純粋化し普遍的なものとして描くのに成功していて、生きることの意味に涙する平山に心が洗われる。

経済的な豊かさに偏る世の中で、報われていないと感じる人々に生きる勇気を与える作品となっている。 (評価:3.5)

公開:2023年12月22日

監督:ヴィム・ヴェンダース 製作:柳井康治 脚本:ヴィム・ヴェンダース、高崎卓馬 撮影:フランツ・ラスティグ 美術:桑島十和子

キネマ旬報:2位

原題"Perfect Days"で、完全なる日々の意。

THE TOKYO TOILETの清掃員・平山(役所広司)は、朝目覚めて歯を磨き、自販機の缶コーヒーを飲んで作業車に乗って音楽をかけ、首都高で渋谷に行って決められたトイレの清掃をし、昼は神社の境内でサンドウィッチを食べ同じ木の木漏れ日の写真を撮り、仕事が終わるとアパート近くの銭湯に行き浅草の定食屋で夕食をとり、布団に入って文庫本を読み寝るというルーティーンの毎日を繰り返している。

無口でトイレ掃除はピカピカに磨くという昔気質の性格。余計な言葉を弄さず、他人も自分も偽ることがない。部屋には文庫本とオールデイズの音楽カセットテープが並び、休日に通うのは昭和の飲み屋という、平山はまさに時代の潮流から外れた、遠景となった日本人の美意識に生きるレトロな人間。

平山は古き東京の下町に暮らすが、それと対照をなす現代の東京の象徴が、近くに聳える東京スカイツリーでありTHE TOKYO TOILETの渋谷。

『東京画』(1985)で小津安二郎の描いた東京の喪失を描いたヴィム・ヴェンダースは、レトロな平山の生き方・精神性の中に失われた『東京物語』(1953)の人々の姿を求める。

一方、小津が平山(笠智衆)と崩壊していくその家族を描いたのに対し、本作の平山の家族はすでに崩壊している。

平山の同僚の若者(柄本時生)、平山の姪(中野有紗)、飲み屋の女将(石川さゆり)と元夫(三浦友和)等もまた現代の東京を漂流するが、ルーティーンに見える平山の毎日は決して同じではなく、部屋の小さな鉢植えのように僅かずつ生長する。平山が撮る神社の木の木漏れ日のように毎日揺らいでいて、決して同じ写真はない。

変わらないようで僅かずつ変化する毎日。

THE TOKYO TOILETの輝きが清掃員の影の努力によって生まれているように、東京の光の中の平山の影が人と交われば、二つの影が重なり僅かでも濃くなり変化する。

それが生きる喜びであり哀しみであり、平山の誠実に生きる毎日こそがPerfect Daysであり、ヴェンダースが探し求める『東京物語』の真の姿だと知る。

ヴェンダースはそれを純粋化し普遍的なものとして描くのに成功していて、生きることの意味に涙する平山に心が洗われる。

経済的な豊かさに偏る世の中で、報われていないと感じる人々に生きる勇気を与える作品となっている。 (評価:3.5)

製作:FANTASIA Inc.、YOIHI PROJECT

公開:2023年4月28日

監督:阪本順治 製作:近藤純代 脚本:阪本順治 撮影:笠松則通 美術:原田満生 音楽:安川午朗

キネマ旬報:1位

毎日映画コンクール大賞

糞まみれながらも久々に清々しい青春映画

幕末の江戸・木挽町が舞台。貧乏長屋に暮らす浪人の娘・おきく(黒木華)と紙屑屋から汚穢屋の矢亮(池松壮亮)の相棒となった中次(寛一郎)との可憐な恋を描く時代劇。

もっとも便所から糞尿を汲み取るシーンから始まるという、江戸時代の循環型社会を背景に据えた変則的且つ画期的な時代劇で、黒船来航により鎖国から解き放たれていく日本の激動期にあっても、有機栽培の野菜を食べ、それを糞尿として排泄し、日々の変わらぬ日常を生きる逞しい庶民と、身分を越えて恋をする若者たちの瑞々しい青春を描いている。

そこには閉塞した社会に生きながらも、確実に時代の変化を吸収する若者たちがいて、士農工商の身分制度の崩壊、貧乏長屋の路地から世界へと目を向けていく躍動があって、明るい未来が開けない現代の日本や世界の若者たちへの応援歌ともなっている。

水呑み百姓に生まれた矢亮は、武士や地主農家に小突かれて負け犬根性が身についているが、最後は彼らに反撃する。

おきくは、藩で同僚の不正を暴いたために恨みを買った父・源兵衛(佐藤浩市)が果たし合いで斬殺され、あとを追って自刃しようとして声を失ってしまう。

その源兵衛に世界の広さを教えられた中次は、おきくに世界で一番好きだという思いを伝える。

そうして三人が新しい時代、開かれた未来へと進んでいく希望で物語は締め括られる。

近年、能天気か悲観的な青春映画が多い中で、糞まみれながらも久々に清々しい青春映画となっている。

糞まみれのシーンがモノクロで、希望がカラーに転じるという演出も効果的。 (評価:2.5)

公開:2023年4月28日

監督:阪本順治 製作:近藤純代 脚本:阪本順治 撮影:笠松則通 美術:原田満生 音楽:安川午朗

キネマ旬報:1位

毎日映画コンクール大賞

幕末の江戸・木挽町が舞台。貧乏長屋に暮らす浪人の娘・おきく(黒木華)と紙屑屋から汚穢屋の矢亮(池松壮亮)の相棒となった中次(寛一郎)との可憐な恋を描く時代劇。

もっとも便所から糞尿を汲み取るシーンから始まるという、江戸時代の循環型社会を背景に据えた変則的且つ画期的な時代劇で、黒船来航により鎖国から解き放たれていく日本の激動期にあっても、有機栽培の野菜を食べ、それを糞尿として排泄し、日々の変わらぬ日常を生きる逞しい庶民と、身分を越えて恋をする若者たちの瑞々しい青春を描いている。

そこには閉塞した社会に生きながらも、確実に時代の変化を吸収する若者たちがいて、士農工商の身分制度の崩壊、貧乏長屋の路地から世界へと目を向けていく躍動があって、明るい未来が開けない現代の日本や世界の若者たちへの応援歌ともなっている。

水呑み百姓に生まれた矢亮は、武士や地主農家に小突かれて負け犬根性が身についているが、最後は彼らに反撃する。

おきくは、藩で同僚の不正を暴いたために恨みを買った父・源兵衛(佐藤浩市)が果たし合いで斬殺され、あとを追って自刃しようとして声を失ってしまう。

その源兵衛に世界の広さを教えられた中次は、おきくに世界で一番好きだという思いを伝える。

そうして三人が新しい時代、開かれた未来へと進んでいく希望で物語は締め括られる。

近年、能天気か悲観的な青春映画が多い中で、糞まみれながらも久々に清々しい青春映画となっている。

糞まみれのシーンがモノクロで、希望がカラーに転じるという演出も効果的。 (評価:2.5)

製作:NEOPA、fictive

公開:2024年4月26日

監督:濱口竜介 脚本:濱口竜介 撮影:北川喜雄 美術:布部雅人 音楽:石橋英子

キネマ旬報:3位

糞まみれながらも久々に清々しい青春映画

自然豊かな八ヶ岳の麓の町を舞台に、ホテル設備を備えたキャンプ場・グランピングの開発を行おうとする芸能プロと地元住民の対立を描くもので、自然と人間との共生がテーマとなる。

冒頭は森や湿原、水といった自然の豊かさをカメラが丁寧に追い、自然と調和して暮らす人々を描き出す。一転、開発計画の説明会となり、自然と人間との共生について議論が戦わせられ、舞台は東京へ。開発計画がコロナで窮地に立たされた芸能プロの助成金目当ての新規事業であり、担当者の男女(小坂竜士、渋谷采郁)の鬱屈した過去が語られる。

舞台は八ヶ岳の麓の町に戻り、自由業の男(大美賀均)の協力を得ようとした小坂は逆に大美賀の野性に魅かれてしまう。そこに大美賀の娘(西川玲)の行方不明が生じ、小坂は大美賀とともに娘を発見するが、突然大美賀に締め落され、大美賀は娘と共に森の中に消える。

ラストシーンはいささか不可解で、娘と小坂の生死は判然としない。大美賀が小坂を失神させた理由もわからず、娘の発見時に鹿を見守る娘の幻視を大美賀ないしは二人が見る。

ラストシーンの解釈は観客に委ねられた形で、濱口には珍しい曖昧な結末となっているが、おそらく濱口にとってストーリーとしての合理的な結末はどうでも良かったに違いない。

本作で提示されるのは、人は自然を冒さなければ生きてはいけず、共生という名のバランスを保つしかない。同時に人は自然に癒しを求めるという反面的な願望があり、それはグランピングもしかり、町で暮らす人もしかりで、鬱屈した芸能プロの二人も次第にこの地に癒しを求めるようになる。

鹿もまた自然の中の一員であると同時に自然を冒すものであって、自然は人を含め生態系の循環によって保たれている。それこそがバランスで、そこに悪は存在しない。

翻ってラストシーンを解釈するならば、鹿は銃によって傷つけられ、劇中の会話の中でも語られるように、手負いの鹿は人を傷つける、その結果が手負いの鹿に手を差し伸べようとした娘だったということになる。

それを知った大美賀は命尽きた娘とともに自然の循環=森の中に還っていくが、彼の死生観として亡妻もすでに自然に還っていたのだろう。

大美賀が小坂を締め落した理由も、町の人々を鹿になぞらえ、手負いとなれば開発者に襲い掛かるという暗喩と受け取ることもできる。

そうした自然のスケールと、人々の営みをカメラが美しく描き出している。 (評価:2.5)

公開:2024年4月26日

監督:濱口竜介 脚本:濱口竜介 撮影:北川喜雄 美術:布部雅人 音楽:石橋英子

キネマ旬報:3位

自然豊かな八ヶ岳の麓の町を舞台に、ホテル設備を備えたキャンプ場・グランピングの開発を行おうとする芸能プロと地元住民の対立を描くもので、自然と人間との共生がテーマとなる。

冒頭は森や湿原、水といった自然の豊かさをカメラが丁寧に追い、自然と調和して暮らす人々を描き出す。一転、開発計画の説明会となり、自然と人間との共生について議論が戦わせられ、舞台は東京へ。開発計画がコロナで窮地に立たされた芸能プロの助成金目当ての新規事業であり、担当者の男女(小坂竜士、渋谷采郁)の鬱屈した過去が語られる。

舞台は八ヶ岳の麓の町に戻り、自由業の男(大美賀均)の協力を得ようとした小坂は逆に大美賀の野性に魅かれてしまう。そこに大美賀の娘(西川玲)の行方不明が生じ、小坂は大美賀とともに娘を発見するが、突然大美賀に締め落され、大美賀は娘と共に森の中に消える。

ラストシーンはいささか不可解で、娘と小坂の生死は判然としない。大美賀が小坂を失神させた理由もわからず、娘の発見時に鹿を見守る娘の幻視を大美賀ないしは二人が見る。

ラストシーンの解釈は観客に委ねられた形で、濱口には珍しい曖昧な結末となっているが、おそらく濱口にとってストーリーとしての合理的な結末はどうでも良かったに違いない。

本作で提示されるのは、人は自然を冒さなければ生きてはいけず、共生という名のバランスを保つしかない。同時に人は自然に癒しを求めるという反面的な願望があり、それはグランピングもしかり、町で暮らす人もしかりで、鬱屈した芸能プロの二人も次第にこの地に癒しを求めるようになる。

鹿もまた自然の中の一員であると同時に自然を冒すものであって、自然は人を含め生態系の循環によって保たれている。それこそがバランスで、そこに悪は存在しない。

翻ってラストシーンを解釈するならば、鹿は銃によって傷つけられ、劇中の会話の中でも語られるように、手負いの鹿は人を傷つける、その結果が手負いの鹿に手を差し伸べようとした娘だったということになる。

それを知った大美賀は命尽きた娘とともに自然の循環=森の中に還っていくが、彼の死生観として亡妻もすでに自然に還っていたのだろう。

大美賀が小坂を締め落した理由も、町の人々を鹿になぞらえ、手負いとなれば開発者に襲い掛かるという暗喩と受け取ることもできる。

そうした自然のスケールと、人々の営みをカメラが美しく描き出している。 (評価:2.5)

製作:『月』製作委員会

公開:2023年10月13日

監督:石井裕也 製作:伊達百合、竹内力 脚本:石井裕也 撮影:鎌苅洋一 美術:原田満生 音楽:岩代太郎

キネマ旬報:5位

健常者一人ひとりにまで広げて、生きるとは何か?を問う

辺見庸の同名小説が原作。

2016年の津久井やまゆり園事件を題材とした映画で、知的障害者施設における虐待、社会からの隔離・排除、重度障害者の尊厳を巡り、建前と本音の議論を闘わせながら、障害者の大量殺人に至るまでを描いていく。

主人公は障害のあった子供を3歳で亡くした小説家(宮沢りえ)。作品が書けなくなり障害者施設でアルバイトを始め、同僚で小説家志望の娘(二階堂ふみ)と親しくなる。もう一人の同僚が夜勤担当の青年(磯村勇斗)で、重度障害者の生きる意味を問うて大量殺人に至る加害者となる。

議論をリードするのは娘で、嘘を嫌い、常に本音を求め、東日本大震災を描いた主人公の小説にはきれいごとしか書かれていないと批判する。それは読者=社会は偽善しか求めていないという編集者の助言に従って主人公が暗部を削除した結果で、それが原因で筆を握れなくなる。

主人公は2人目を妊娠するが、障害を恐れて出産を決断できないでいる。検査の結果、障害があったら堕胎=排除するのか、健常だったら産むというのは障害者を差別しているのではないかという問いを突き付けられる。

青年は施設で人間扱いされない重度障害者を見て、人間=自我と考えて心がない重度障害者は人間ではない、それを生かし続けるのは社会の矛盾だと結論する。

本作は偽善しか語らない障害者問題のタブーを越えて、本音の議論を闘わせていくが、出生前診断で障害があったらという主人公の究極の選択の結果は、観客に委ねられて終わる。

社会の正義と青年の正義のどちらが正しいかは、誰にも結論づけられないことで、本作はそのどちらにも組さないが、人の死を悲しむ者がいるということだけを残す。

文学賞に落選し続けて才能がないと知りつつネタを求めて施設で働く娘の、生きるとは何か? それはただ生き続けているだけの存在、重度障害者と変わらないのではないか? 小説の書けなくなった主人公の、生きるとは何か? 心があると信じる重度障害者の心を偽りなしに描くことはできるのか?

重度障害者の生きる意味を健常者一人ひとりにまで広げて、生きるとは何か? を問う作品となっている。 (評価:2.5)

公開:2023年10月13日

監督:石井裕也 製作:伊達百合、竹内力 脚本:石井裕也 撮影:鎌苅洋一 美術:原田満生 音楽:岩代太郎

キネマ旬報:5位

辺見庸の同名小説が原作。

2016年の津久井やまゆり園事件を題材とした映画で、知的障害者施設における虐待、社会からの隔離・排除、重度障害者の尊厳を巡り、建前と本音の議論を闘わせながら、障害者の大量殺人に至るまでを描いていく。

主人公は障害のあった子供を3歳で亡くした小説家(宮沢りえ)。作品が書けなくなり障害者施設でアルバイトを始め、同僚で小説家志望の娘(二階堂ふみ)と親しくなる。もう一人の同僚が夜勤担当の青年(磯村勇斗)で、重度障害者の生きる意味を問うて大量殺人に至る加害者となる。

議論をリードするのは娘で、嘘を嫌い、常に本音を求め、東日本大震災を描いた主人公の小説にはきれいごとしか書かれていないと批判する。それは読者=社会は偽善しか求めていないという編集者の助言に従って主人公が暗部を削除した結果で、それが原因で筆を握れなくなる。

主人公は2人目を妊娠するが、障害を恐れて出産を決断できないでいる。検査の結果、障害があったら堕胎=排除するのか、健常だったら産むというのは障害者を差別しているのではないかという問いを突き付けられる。

青年は施設で人間扱いされない重度障害者を見て、人間=自我と考えて心がない重度障害者は人間ではない、それを生かし続けるのは社会の矛盾だと結論する。

本作は偽善しか語らない障害者問題のタブーを越えて、本音の議論を闘わせていくが、出生前診断で障害があったらという主人公の究極の選択の結果は、観客に委ねられて終わる。

社会の正義と青年の正義のどちらが正しいかは、誰にも結論づけられないことで、本作はそのどちらにも組さないが、人の死を悲しむ者がいるということだけを残す。

文学賞に落選し続けて才能がないと知りつつネタを求めて施設で働く娘の、生きるとは何か? それはただ生き続けているだけの存在、重度障害者と変わらないのではないか? 小説の書けなくなった主人公の、生きるとは何か? 心があると信じる重度障害者の心を偽りなしに描くことはできるのか?

重度障害者の生きる意味を健常者一人ひとりにまで広げて、生きるとは何か? を問う作品となっている。 (評価:2.5)

製作:東映ビデオ、バップ、アークエンタテインメント

公開:2023年11月10日

監督:荒井晴彦 製作:與田尚志、桑原佳子、川村英己 脚本:荒井晴彦、中野太 撮影:川上皓市、新家子美穂 美術:原田恭明 音楽:柴田奈穂、太宰百合

キネマ旬報:6位

『さよならの向こう側』をデュエットするエンディングが切ない

松浦寿輝の同名の芥川賞受賞作が原作。

原作とは設定が異なり、心中した女優志願の女・祥子(さとうほなみ)と、彼女めぐるピンク映画監督(綾野剛)と脚本家崩れの男(柄本佑)との会話を中心に構成される。二人がそれぞれに恋人の思い出を語るが、実は同じ女だったというのがオチで、脚本家と別れたのちに映画監督と同棲することになる。

たまたま出会った二人が共通の女を愛した、見ず知らずの二人が飲み屋に行ってそれぞれが愛の告白をするといったご都合主義のシナリオにいささか辟易するが、綾野の内に籠った演技とさとう演じる祥子の一途さがそれをカバーしていて、夢破れる二人の挫折感と焦燥感に引き込まれていく。

タイトルの花腐し(はなくたし)は、万葉集初出の花を腐らせるような長雨という意味で、本作ではそれをピンク映画界に象徴させ、主人公三人の人生、とりわけ祥子と監督の花腐しの愛を中心に描いていて、そのため雨のシーンが多くなっている。

ただ柄本の台詞が説明的で演技がわざとらしいのが欠点で、ビデオ会社の販売戦略のためにセックスシーンが多彩というよりは過剰で、作品のテーマ性を損なっている。

それでも祥子が監督と喧嘩し家を出ていくクライマックスからがよくできていて、監督がクライマックスのシナリオを二度書き直すシーンが秀逸。最初の出会いで二人がカラオケで山口百恵のラストソング『さよならの向こう側』をデュエットするエンディングが切ない。 (評価:2.5)

公開:2023年11月10日

監督:荒井晴彦 製作:與田尚志、桑原佳子、川村英己 脚本:荒井晴彦、中野太 撮影:川上皓市、新家子美穂 美術:原田恭明 音楽:柴田奈穂、太宰百合

キネマ旬報:6位

松浦寿輝の同名の芥川賞受賞作が原作。

原作とは設定が異なり、心中した女優志願の女・祥子(さとうほなみ)と、彼女めぐるピンク映画監督(綾野剛)と脚本家崩れの男(柄本佑)との会話を中心に構成される。二人がそれぞれに恋人の思い出を語るが、実は同じ女だったというのがオチで、脚本家と別れたのちに映画監督と同棲することになる。

たまたま出会った二人が共通の女を愛した、見ず知らずの二人が飲み屋に行ってそれぞれが愛の告白をするといったご都合主義のシナリオにいささか辟易するが、綾野の内に籠った演技とさとう演じる祥子の一途さがそれをカバーしていて、夢破れる二人の挫折感と焦燥感に引き込まれていく。

タイトルの花腐し(はなくたし)は、万葉集初出の花を腐らせるような長雨という意味で、本作ではそれをピンク映画界に象徴させ、主人公三人の人生、とりわけ祥子と監督の花腐しの愛を中心に描いていて、そのため雨のシーンが多くなっている。

ただ柄本の台詞が説明的で演技がわざとらしいのが欠点で、ビデオ会社の販売戦略のためにセックスシーンが多彩というよりは過剰で、作品のテーマ性を損なっている。

それでも祥子が監督と喧嘩し家を出ていくクライマックスからがよくできていて、監督がクライマックスのシナリオを二度書き直すシーンが秀逸。最初の出会いで二人がカラオケで山口百恵のラストソング『さよならの向こう側』をデュエットするエンディングが切ない。 (評価:2.5)

製作:「夜明けのすべて」製作委員会

公開:2024年2月9日

監督:三宅唱 脚本:和田清人、三宅唱 撮影:月永雄太 美術:禪洲幸久 音楽:Hi’Spec

キネマ旬報:1位

毎日映画コンクール大賞

嘘くさいと思う反面、心が洗われるような清々しい印象が残る

瀬尾まいこの同名小説が原作。

三宅唱監督の『ケイコ 目を澄ませて』に続く障害者もの。

主人公はPMS(premenstrual syndrome=月経前症候群)の若い女性(上白石萌音)で、強度の精神不安定で仕事に失敗、精神障害者を受け入れている移動プラネタリウムを製造する町工場に就職する。

そこで出会うのがパニック障害の青年(松村北斗)で、初めはギクシャクした関係がプラネタリウムの解説原稿作成を共同作業する中で、互いの悩みを理解し支え合うようになるというヒューマンドラマ。

よくできた作品で、演出、シナリオ、演技、カメラワーク、編集のどれも文句のつけようがない。とりわけ余韻のある撮影とカットの切替が上手い。

二人以外の町工場の社員はどれも気のいい小父さん、小母さんで、弟を自殺で失っている社長(光石研)も懐の深い仏様のような人。優しく善良な人々に囲まれた理想郷で、障害のある二人は癒され、朝の来ない夜はないと生きる気力と未来への希望を持つ。

ここに描かれるのが綺麗ごとのファンタジーだという現実に立ち返ると、嘘くさいと思う反面、それでも見終わって心が洗われるような清々しい印象が残る。 (評価:2.5)

公開:2024年2月9日

監督:三宅唱 脚本:和田清人、三宅唱 撮影:月永雄太 美術:禪洲幸久 音楽:Hi’Spec

キネマ旬報:1位

毎日映画コンクール大賞

瀬尾まいこの同名小説が原作。

三宅唱監督の『ケイコ 目を澄ませて』に続く障害者もの。

主人公はPMS(premenstrual syndrome=月経前症候群)の若い女性(上白石萌音)で、強度の精神不安定で仕事に失敗、精神障害者を受け入れている移動プラネタリウムを製造する町工場に就職する。

そこで出会うのがパニック障害の青年(松村北斗)で、初めはギクシャクした関係がプラネタリウムの解説原稿作成を共同作業する中で、互いの悩みを理解し支え合うようになるというヒューマンドラマ。

よくできた作品で、演出、シナリオ、演技、カメラワーク、編集のどれも文句のつけようがない。とりわけ余韻のある撮影とカットの切替が上手い。

二人以外の町工場の社員はどれも気のいい小父さん、小母さんで、弟を自殺で失っている社長(光石研)も懐の深い仏様のような人。優しく善良な人々に囲まれた理想郷で、障害のある二人は癒され、朝の来ない夜はないと生きる気力と未来への希望を持つ。

ここに描かれるのが綺麗ごとのファンタジーだという現実に立ち返ると、嘘くさいと思う反面、それでも見終わって心が洗われるような清々しい印象が残る。 (評価:2.5)

製作:若松プロダクション、シネマスコーレ

公開:2024年3月15日

監督:井上淳一 脚本:井上淳一 撮影:蔦井孝洋 美術:原田恭明 音楽:宮田岳

キネマ旬報:8位

井上淳一の目を通して描かれる若松孝二の人となりが面白い

『止められるか、俺たちを』(2018)の第2弾で、前作の10年後の若松プロが舞台。

映画作りを夢見て若松プロに飛び込んでくる若者。前作の主人公・吉積めぐみに代わるのが、本作で監督を務める井上淳一の若き姿だが、井上自身が主人公から一歩退いて名古屋の映画館シネマスコーレを軸に描いていため、むしろ創設者の若松孝二と木全純治が中心の物語となっている。

物語は池袋・文芸坐を辞めてVHSのビデオカメラの営業をしていた木全(東出昌大)が、若松(井浦新)に指名されて、開設されるシネマスコーレの館長となるところから始まる。

当初は名画座を目指しながらもピンク映画によって経営を支えなければならない現実に直面し、その中でも8ミリやピンクの若き才能の発掘を志す。しかし映画からビデオに世の中が変わっていく中で、木全は苦闘していく。

一方、映画好きの予備校生・井上(杉田雷麟)は、若松に弟子入り志願。早大入学とともに若松プロに入るものの失敗ばかりで、河合塾の依頼で撮った映画は監督とは名ばかりで若松におんぶにだっこ。シネマスコーレの在日の女の子・金(芋生悠)にはコケにされ、オムニバス映画『パンツの穴 ムケそでムケないイチゴたち』(1990)で商業映画デビューを果たすものの、監督の才能に限界を感じて脚本畑へ、と自虐話が続く。

脚本を担当した前作同様、映画製作を夢見ながらも挫折していく若者たちへの心優しい哀歌となっていて、女と才能と在日の三重苦の中で映画製作を諦めて木全とともにシネマスコーレを支えていく金が一番に心を打つ。

井上の目を通して描かれる若松の人となりが面白く、元全共闘の予備校講師、『噂の真相』の岡留も登場して若松プロの反権力の心意気も伝わってくる。

あおりや俯瞰、パンなどカメラワークに凝りすぎる映画を批判し、撮影者の主観視点の重要性を指摘する若松の映画理論も興味深い。

「お前もわかりやすい大林亘彦の映画が好きか?」と若松に問われた井上が「嫌いです」と即答するが、それに対する若松の返し「そうじゃなかったら若松プロに入るわけないもんな」が楽しい。 (評価:2.5)

公開:2024年3月15日

監督:井上淳一 脚本:井上淳一 撮影:蔦井孝洋 美術:原田恭明 音楽:宮田岳

キネマ旬報:8位

『止められるか、俺たちを』(2018)の第2弾で、前作の10年後の若松プロが舞台。

映画作りを夢見て若松プロに飛び込んでくる若者。前作の主人公・吉積めぐみに代わるのが、本作で監督を務める井上淳一の若き姿だが、井上自身が主人公から一歩退いて名古屋の映画館シネマスコーレを軸に描いていため、むしろ創設者の若松孝二と木全純治が中心の物語となっている。

物語は池袋・文芸坐を辞めてVHSのビデオカメラの営業をしていた木全(東出昌大)が、若松(井浦新)に指名されて、開設されるシネマスコーレの館長となるところから始まる。

当初は名画座を目指しながらもピンク映画によって経営を支えなければならない現実に直面し、その中でも8ミリやピンクの若き才能の発掘を志す。しかし映画からビデオに世の中が変わっていく中で、木全は苦闘していく。

一方、映画好きの予備校生・井上(杉田雷麟)は、若松に弟子入り志願。早大入学とともに若松プロに入るものの失敗ばかりで、河合塾の依頼で撮った映画は監督とは名ばかりで若松におんぶにだっこ。シネマスコーレの在日の女の子・金(芋生悠)にはコケにされ、オムニバス映画『パンツの穴 ムケそでムケないイチゴたち』(1990)で商業映画デビューを果たすものの、監督の才能に限界を感じて脚本畑へ、と自虐話が続く。

脚本を担当した前作同様、映画製作を夢見ながらも挫折していく若者たちへの心優しい哀歌となっていて、女と才能と在日の三重苦の中で映画製作を諦めて木全とともにシネマスコーレを支えていく金が一番に心を打つ。

井上の目を通して描かれる若松の人となりが面白く、元全共闘の予備校講師、『噂の真相』の岡留も登場して若松プロの反権力の心意気も伝わってくる。

あおりや俯瞰、パンなどカメラワークに凝りすぎる映画を批判し、撮影者の主観視点の重要性を指摘する若松の映画理論も興味深い。

「お前もわかりやすい大林亘彦の映画が好きか?」と若松に問われた井上が「嫌いです」と即答するが、それに対する若松の返し「そうじゃなかったら若松プロに入るわけないもんな」が楽しい。 (評価:2.5)

製作:東宝

公開:2023年11月3日

監督:山崎貴 製作:市川南 脚本:山崎貴 撮影:柴崎幸三 美術:上條安里 音楽:佐藤直紀

キネマ旬報:8位

ブルーリボン作品賞

反核というよりは反戦、怪獣映画というよりはヒューマンドラマ

1954年『ゴジラ』のリメイク。

時代設定をビキニ環礁の水爆実験後の1954年から1946年の原爆実験後に移し、太平洋戦争末期から始まる物語として、タイトルをゴジラ マイナスワンとしている。

主人公の敷島(神木隆之介)は卑怯者として生き残った特攻隊員で、そのトラウマを抱えているために自身の戦争が終わらずにいる。

終戦後の混乱の中で典子(浜辺美波)と戦争孤児・明子(永谷咲笑)と同居するものの夫婦、親子となることができずにいるが、そこに現れるのが大戸島での因縁を持つゴジラで、その因縁を終わらせることによって敷島の戦争が終わるという人間ドラマになっている。

シナリオがよくできていて、神木隆之介の熱演もあって、怪獣映画というよりはむしろヒューマンドラマの色彩が濃い。

もっともその分、オリジナルの反核のテーマが薄くなり、反戦、国家に対する不信といった政治色が強くなっている。

命の大切さというテーマを掲げながらも、特攻隊と紙一重なゴジラに対する特攻精神を前面に押し出しているのが微妙で、人情や自己犠牲、悲壮感といった情緒的で古典的な日本映画のドラマツルギーを引き継いでいる。

ゴジラが背景に退いていて、日本上陸のシーンでも恐怖感が伝わってこないのも怪獣映画としてはマイナス。まさかのラストシーンがそれに輪を掛ける。

アカデミー視覚効果賞を受賞したVFXは、CGに頼りすぎな映画が多い中で、ミニチュアやセット撮影、ブルーバック合成といった日本の特撮の手作り感が映像にも表れていて、CGとミックスさせながら元祖ゴジラらしさを感じさせている。

放射熱線のキノコ雲描写、黒い雨はむしろ放射能汚染を心配させるレベルだが、シナリオでは無視しているのが中途半端。

脇役に佐々木蔵之介、吉岡秀隆、安藤サクラ。 (評価:2.5)

公開:2023年11月3日

監督:山崎貴 製作:市川南 脚本:山崎貴 撮影:柴崎幸三 美術:上條安里 音楽:佐藤直紀

キネマ旬報:8位

ブルーリボン作品賞

1954年『ゴジラ』のリメイク。

時代設定をビキニ環礁の水爆実験後の1954年から1946年の原爆実験後に移し、太平洋戦争末期から始まる物語として、タイトルをゴジラ マイナスワンとしている。

主人公の敷島(神木隆之介)は卑怯者として生き残った特攻隊員で、そのトラウマを抱えているために自身の戦争が終わらずにいる。

終戦後の混乱の中で典子(浜辺美波)と戦争孤児・明子(永谷咲笑)と同居するものの夫婦、親子となることができずにいるが、そこに現れるのが大戸島での因縁を持つゴジラで、その因縁を終わらせることによって敷島の戦争が終わるという人間ドラマになっている。

シナリオがよくできていて、神木隆之介の熱演もあって、怪獣映画というよりはむしろヒューマンドラマの色彩が濃い。

もっともその分、オリジナルの反核のテーマが薄くなり、反戦、国家に対する不信といった政治色が強くなっている。

命の大切さというテーマを掲げながらも、特攻隊と紙一重なゴジラに対する特攻精神を前面に押し出しているのが微妙で、人情や自己犠牲、悲壮感といった情緒的で古典的な日本映画のドラマツルギーを引き継いでいる。

ゴジラが背景に退いていて、日本上陸のシーンでも恐怖感が伝わってこないのも怪獣映画としてはマイナス。まさかのラストシーンがそれに輪を掛ける。

アカデミー視覚効果賞を受賞したVFXは、CGに頼りすぎな映画が多い中で、ミニチュアやセット撮影、ブルーバック合成といった日本の特撮の手作り感が映像にも表れていて、CGとミックスさせながら元祖ゴジラらしさを感じさせている。

放射熱線のキノコ雲描写、黒い雨はむしろ放射能汚染を心配させるレベルだが、シナリオでは無視しているのが中途半端。

脇役に佐々木蔵之介、吉岡秀隆、安藤サクラ。 (評価:2.5)

製作:未来映画社

公開:2024年8月17日

監督:安田淳一 脚本:安田淳一 撮影:安田淳一

ブルーリボン作品賞

今を生きることが大事というポジティブな結末

幕末、会津藩士が長州藩士を襲った時、落雷によって現代にタイムスリップするという有りがちな設定ながら、よくできたシナリオで楽しめる自主製作映画。

タイムスリップ先が東映太秦撮影所で、エキストラと勘違いされた会津藩士(山口馬木也)はそのまま時代劇の斬られ役として現代に居ついてしまう。

この会津藩士、根は真面目で一所懸命に斬られ役として精進するが、一足早く10年前にタイムスリップして時代劇スターとなっていた長州藩士(冨家ノリマサ)によって敵役に抜擢。二人は気心通じる仲になるが、会津藩の末路を知った会津藩士は、死んだ仲間に顔向けができないとクライマックスの対決で真剣勝負の果し合いとなる。

最後は恩讐を越えて、過去ではなく今を生きることが大事というポジティブな結末となるが、二人のその後は描かれない。

低予算映画で決して出来は良くないが、スタッフと出演者の熱意が伝わってくる作品で、社会の分断を乗り越えて行こうという前向きなテーマも良い。

時代劇の衰退という逆境の中で、時代劇に新たな可能性を見い出そうという思いも込められていて、見終わって清新な気持ちにさせる。

もう一人の会津藩士がタイムスリップしてくる、続編狙いのラストシーンは余分で、それまでの好印象を打ち消す。 (評価:2.5)

公開:2024年8月17日

監督:安田淳一 脚本:安田淳一 撮影:安田淳一

ブルーリボン作品賞

幕末、会津藩士が長州藩士を襲った時、落雷によって現代にタイムスリップするという有りがちな設定ながら、よくできたシナリオで楽しめる自主製作映画。

タイムスリップ先が東映太秦撮影所で、エキストラと勘違いされた会津藩士(山口馬木也)はそのまま時代劇の斬られ役として現代に居ついてしまう。

この会津藩士、根は真面目で一所懸命に斬られ役として精進するが、一足早く10年前にタイムスリップして時代劇スターとなっていた長州藩士(冨家ノリマサ)によって敵役に抜擢。二人は気心通じる仲になるが、会津藩の末路を知った会津藩士は、死んだ仲間に顔向けができないとクライマックスの対決で真剣勝負の果し合いとなる。

最後は恩讐を越えて、過去ではなく今を生きることが大事というポジティブな結末となるが、二人のその後は描かれない。

低予算映画で決して出来は良くないが、スタッフと出演者の熱意が伝わってくる作品で、社会の分断を乗り越えて行こうという前向きなテーマも良い。

時代劇の衰退という逆境の中で、時代劇に新たな可能性を見い出そうという思いも込められていて、見終わって清新な気持ちにさせる。

もう一人の会津藩士がタイムスリップしてくる、続編狙いのラストシーンは余分で、それまでの好印象を打ち消す。 (評価:2.5)

製作:東宝、ギャガ、フジテレビジョン、AOI Pro.、分福

公開:2023年6月2日

監督:是枝裕和 監督:是枝裕和 脚本:坂元裕二 撮影:近藤龍人 美術:三ツ松けいこ 音楽:坂本龍一

キネマ旬報:7位

少年の性的マイノリティの映画と簡単に要約されてしまう

小学校でのトラブルを基に、問題児童の母親、担任教師、児童の3者の視点から3部構成で描く社会派ドラマ。

母親(安藤サクラ)は担任(永山瑛太)を暴力教師と捉え、学校側は母親をモンスターペアレントとして対応し、不服従の担任を外す。

教師は事の経緯の正当性を主張するが、事件が公になると学校から見放され、マスコミに攻撃され、恋人もトラブルを避けたい恋人(高畑充希)にも逃げられる。

当事者の少年(黒川想矢)は、苛められっ子の同級生(柊木陽太)と親しくなるうちに同性愛に似た感情を持つようになり、彼を護るために担任に暴力を受けたと嘘をつく。

母親、教師、児童の誰もまともなのだが、周囲の先入観や慣習、偏見によってモンスター扱いされ、実際に怪物なのは学校や社会、周囲の環境の方だというのが結論で、それらに打ち勝っていく少年二人に未来を託すというラストになっている。

是枝裕和らしいわかりやすいテーマ立てと結論で、母親・教師視点の通俗に対して、児童視点に同性愛の要素を取り入れた点が面白い。

もっとも、母親・教師視点の通俗がステレオタイプに誇張されていて、いささか興趣を欠く。

3部構成の複眼視点を持ち込もうとした割に、何が中心テーマなのか焦点が定まらず、結局のところ少年の性的マイノリティを描いた映画と簡単に要約されてしまう。

校長に田中裕子、同級生の父に中村獅童。 (評価:2.5)

公開:2023年6月2日

監督:是枝裕和 監督:是枝裕和 脚本:坂元裕二 撮影:近藤龍人 美術:三ツ松けいこ 音楽:坂本龍一

キネマ旬報:7位

小学校でのトラブルを基に、問題児童の母親、担任教師、児童の3者の視点から3部構成で描く社会派ドラマ。

母親(安藤サクラ)は担任(永山瑛太)を暴力教師と捉え、学校側は母親をモンスターペアレントとして対応し、不服従の担任を外す。

教師は事の経緯の正当性を主張するが、事件が公になると学校から見放され、マスコミに攻撃され、恋人もトラブルを避けたい恋人(高畑充希)にも逃げられる。

当事者の少年(黒川想矢)は、苛められっ子の同級生(柊木陽太)と親しくなるうちに同性愛に似た感情を持つようになり、彼を護るために担任に暴力を受けたと嘘をつく。

母親、教師、児童の誰もまともなのだが、周囲の先入観や慣習、偏見によってモンスター扱いされ、実際に怪物なのは学校や社会、周囲の環境の方だというのが結論で、それらに打ち勝っていく少年二人に未来を託すというラストになっている。

是枝裕和らしいわかりやすいテーマ立てと結論で、母親・教師視点の通俗に対して、児童視点に同性愛の要素を取り入れた点が面白い。

もっとも、母親・教師視点の通俗がステレオタイプに誇張されていて、いささか興趣を欠く。

3部構成の複眼視点を持ち込もうとした割に、何が中心テーマなのか焦点が定まらず、結局のところ少年の性的マイノリティを描いた映画と簡単に要約されてしまう。

校長に田中裕子、同級生の父に中村獅童。 (評価:2.5)

製作:木下グループ、鈍牛倶楽部

公開:2024年6月7日

監督:入江悠 脚本:入江悠 撮影:浦田秀穂 美術:塩川節子 音楽:安川午朗

キネマ旬報:10位

善意の仮面をかぶる者よりは救いの手を差し伸べる悪魔の方がまし

実話をもとにした社会派作品。

ホステスの母親(河井青葉)から虐待を受けていた子供(河合優実)が、不登校となり、売春を強要され、覚醒剤中毒に。ドラッグの自助グループを主宰する刑事(佐藤二朗)に励まされ、更生自立、介護施設で働くようになるが、折からの新型コロナ流行で失業。通い始めた夜間中学も休校となって行き場を失い、投身自殺するまでを描く。

この基本ストーリーに、グループ女性に対する刑事のセクハラ、それを探るためにグループに接近する週刊誌記者(稲垣吾郎)、隣室の女性(早見あかり)から幼児を預けられ、母親に邪魔されるエピソードが絡む。

実話ベースということでドキュメンタリー・タッチで話が進むが、少女役の河合優実の自然な演技が光る。

もっとも話自体は『誰も知らない』(2004)同様、ニュースでは頻繁に目にするが別世界の出来事で、家庭からも社会からもスポイルされた可哀想な少女の話でしかなく、それに疫病が追い打ちをかけるが、観客は週刊誌記者同様、少女の悲劇をただ見ているしかない。

唯一少女に手を差し伸べるのはグループの女性を食い物にする刑事で、記者は果たして少女も食い物にされていたのか、刑事を週刊誌で告発しなければ少女は死なずに済んだのではないかと自己矛盾に陥る。

少女のような存在を知ることは意味があるが、では我々に何ができるのかということでは記者同様に無力で、善意の仮面しか被らない者よりは、救いの手を差し伸べる悪魔の方がまだまし、というのが本作の皮肉な結論なのかもしれない。 (評価:2.5)

公開:2024年6月7日

監督:入江悠 脚本:入江悠 撮影:浦田秀穂 美術:塩川節子 音楽:安川午朗

キネマ旬報:10位

実話をもとにした社会派作品。

ホステスの母親(河井青葉)から虐待を受けていた子供(河合優実)が、不登校となり、売春を強要され、覚醒剤中毒に。ドラッグの自助グループを主宰する刑事(佐藤二朗)に励まされ、更生自立、介護施設で働くようになるが、折からの新型コロナ流行で失業。通い始めた夜間中学も休校となって行き場を失い、投身自殺するまでを描く。

この基本ストーリーに、グループ女性に対する刑事のセクハラ、それを探るためにグループに接近する週刊誌記者(稲垣吾郎)、隣室の女性(早見あかり)から幼児を預けられ、母親に邪魔されるエピソードが絡む。

実話ベースということでドキュメンタリー・タッチで話が進むが、少女役の河合優実の自然な演技が光る。

もっとも話自体は『誰も知らない』(2004)同様、ニュースでは頻繁に目にするが別世界の出来事で、家庭からも社会からもスポイルされた可哀想な少女の話でしかなく、それに疫病が追い打ちをかけるが、観客は週刊誌記者同様、少女の悲劇をただ見ているしかない。

唯一少女に手を差し伸べるのはグループの女性を食い物にする刑事で、記者は果たして少女も食い物にされていたのか、刑事を週刊誌で告発しなければ少女は死なずに済んだのではないかと自己矛盾に陥る。

少女のような存在を知ることは意味があるが、では我々に何ができるのかということでは記者同様に無力で、善意の仮面しか被らない者よりは、救いの手を差し伸べる悪魔の方がまだまし、というのが本作の皮肉な結論なのかもしれない。 (評価:2.5)

愛にイナズマ

公開:2023年10月27日

監督:石井裕也 製作:澤桂一、長澤一史、太田和宏、竹内力 脚本:石井裕也 撮影:鍋島淳裕 美術:渡辺大智 音楽:渡邊崇

いつもカメラを持ち歩く新人監督・花子(松岡茉優)が、母が失踪してバラバラになった自分の家族の仮面を剥がす映画を撮るうちに、家族の素顔が現れ、家族が再生するという物語。

常識的な映画作りのプロデューサー(MEGUMI)、先輩助監督(三浦貴大)と軋轢を生じた花子は、自分の家族をテーマにした映画「消えた女」の監督を降ろされ、企画も奪われてしまう。

俳優志望だった舘(窪田正孝)と知り合った花子は、舘に励まされ、母の失踪を追う自分の家族のドキュメンタリーを撮るうちに、失踪の秘密を知り、父(佐藤浩市)や兄たち(池松壮亮、若葉竜也)との和解を得る。

冒頭、コロナでの価値観の転換、理由もなく理不尽なことは起きる、出来事に因果は必須か? が問題提起され、どのような状況でも夢を失ってはいけない、という青春映画的展開となるが、あっさりと起承は180度転換され、以下、家族の再生という常識的な映画論のヒューマンドラマとなってしまうのが惜しい。

人は常にマスク=仮面に本心を隠して演じているというようなテーマも提示されるが、どれも消化不良のままに終わり、携帯電話で繋がる母との糸は切れない、家族の絆は断ち切れないと、余命幾許もないた父を中心とした家族の和解というありきたりな話になってしまう。

シナリオも俳優たちの演技もそれなりに上手いのだが、ヒューマンドラマになってからが冗長で蛇足。前半が期待を持たせただけに失速感がある。 (評価:2.5)

小学校 それは小さな社会

no image

製作:Cineric Creative、NHK、Pystymetsä、 Point du Jour公開:2024年12月13日

監督:山崎エマ 撮影:加倉井和希 音楽:パイビー・タカラ

世田谷区立塚戸小学校の4月から翌春までの一学年を追ったドキュメンタリー。新入学の1年生、卒業していく6年生、職員室を中心に、2021年のコロナ下での学校生活を描く。

社会規律を重視する日本の初等教育を是とするか非とするかによって、本作の内容についての評価も別れるが、この小学校が東京・千歳台の高級住宅街にある明治8年創立の伝統ある小学校だという点も抑えておく必要がある。

入学式に男の子の多くはスーツ姿、卒業式には着物に袴姿もちらほらいて、必ずしも日本の小学校の典型と言えるかどうかはわからない。

この中でクローズアップされるのは、6年担任の体育会系教師と泣き虫の1年生の女の子で、教師は規律重視で自らを投影して殻を破る=脱皮を子供たちに求める。その意味合いは抽象的で精神論に陥っているが、その指導を含めて本人自身、自分が教師に向いているか悩む。

女の子は何でもやりたがる癖に努力しない性格で、時に教師の指導は行き過ぎにも見えるが、結果的には彼女に成功体験を与えて努力の大切さを学ばせる。

山崎監督は自らの経験を通して、公立小学校で学んだ責任感や勤勉さについて肯定的な評価を下すが、反面、小学校入学当初は世界の子供たちと変らないが、卒業する時には「日本人」になっていると含蓄のあることを言っている。

言い換えれば、個性を持って入学した子供たちは、卒業時には金太郎飴のように同質化されるということで、それが日本社会の限界を示しているともいえる。

駒澤大学の教育学の教授がセミナーで、戦前の皇民化教育の反省を説くが、ここに描かれるのは戦前と変らぬ全体主義で、公立小学校が個よりも国・社会に奉仕する日本人を養成する機関になっている。

テーマそのものに目新しさはないが、公教育に対する社会の過大な要求に疲弊する教師たちと、教師たちの強制の中で自由を失わない子供たちの姿が面白い。 (評価:2.5)

BAD LANDS

公開:2023年9月29日

監督:原田眞人 製作:村松秀信、ウィリアム・アイアトン、勝股英夫、藤島ジュリーK. 脚本:原田眞人 撮影:北信康 美術:金勝浩一 音楽:土屋玲子

黒川博行の小説『勁草』が原作。

特殊詐欺グループの内輪揉めを描いたクライムサスペンス。受け子の指示役ネリ(安藤サクラ)が、義弟ジョー(山田涼介)が詐欺グループの実行責任者・高城(生瀬勝久)の金を奪うのを行きがかりから助け、海外逃亡するまでの物語。

高城はネリの実父であること、ジョーは継子のネリに性的虐待を加えていた実父を殺害したために服役して出所したこと、ネリは元愛人の仮想通貨会社社長・胡屋(淵上泰史)のDVで左耳が聞こえないこと、その復讐のためにジョーが胡屋を殺害するといった複雑な人物関係を、原田眞人はわかりやすく描いている。

もっとも、特殊詐欺を働こうとするネリたちを警察が捜査していく前半部分はサスペンスフルだが、中盤以降の内輪揉めに入ってからの話が詰まらなく、高城以下が大阪・西成地区の貧者救済のために富の再分配を行っている義賊というのも通俗過ぎて脱力する。

それを意識してか、時々コメディが入ったり、コンパニオンクラブのような胡屋のオフィス、タイムスリップしたような林田(サリngROCK)の賭場、70年代掛かった台詞、といった劇画的演出も入るが、アナクロすぎて黴臭い。

藤島ジュリー、ジェイ・ストームが製作に加わり、山田涼介のほか、岡田准一が友情出演と、ジャニー喜多川のジャニーズ・ジュニア性虐待問題の嵐が吹き荒れている中での公開。

元ヤクザの宇崎竜童、詐欺グループの天童よしみがいい味を出している。 (評価:2)

製作:「福田村事件」プロジェクト

公開:2023年9月1日

監督:森達也 脚本:佐伯俊道、井上淳一、荒井晴彦 撮影:桑原正 美術:須坂文昭 音楽:鈴木慶一

キネマ旬報:4位

昭和に立ち戻ったような生硬な社会派映画を見ている感じ

1923年9月の関東大震災後に千葉県福田村(現・野田市)で起きた自警団による行商人集団殺害事件に題材を採った劇映画。

事件は震災後の流言飛語の中で、香川から来た行商人の訛を朝鮮人の訛と間違えた福田村の自警団が虐殺を行ったというもので、この行商人たちが被差別部落民だったということで、二重の差別構造となっている。

ラストで、警察官が行商人は日本人だと自警団をたしなめるのに対し、部落民の一人が「朝鮮人だったら殺してもいいんか」と叫ぶシーンに差別に対するわかりやすいメッセージが込められているが、全体は人権啓発の教科書のような内容。

冒頭から説明的な台詞のオンパレードで、日露戦争の軍国教育、韓国併合と朝鮮人差別、本作とは関係のない東京などの朝鮮人虐殺等々が描かれ、水平社宣言まで飛び出す。

千葉日日の新聞記者もステレオタイプな正義漢で、昭和に立ち戻ったような生硬な社会派映画、プロレタリア映画、人権映画を見ているようで、福田村事件を実証的に描くでもなく、朝鮮独立運動や姦通の男女不平等までてんこ盛りにされると、少々うんざりする。

ドキュメンタリー畑の監督が昭和31年生まれ、荒井晴彦が製作に加わっていると知ると、それはそれで納得するのだが。

事件を目撃するUターン夫婦に井浦新、田中麗奈、その浮気相手に東出昌大。出征した夫(松浦祐也)のいぬ間の嫁(向里祐香)と義父(柄本明)の密通と、戦争がもたらす今村昌平張りのエピソードは、これはこれでそれなりに楽しい。

行商人の頭に永山瑛太。 (評価:2)

公開:2023年9月1日

監督:森達也 脚本:佐伯俊道、井上淳一、荒井晴彦 撮影:桑原正 美術:須坂文昭 音楽:鈴木慶一

キネマ旬報:4位

1923年9月の関東大震災後に千葉県福田村(現・野田市)で起きた自警団による行商人集団殺害事件に題材を採った劇映画。

事件は震災後の流言飛語の中で、香川から来た行商人の訛を朝鮮人の訛と間違えた福田村の自警団が虐殺を行ったというもので、この行商人たちが被差別部落民だったということで、二重の差別構造となっている。

ラストで、警察官が行商人は日本人だと自警団をたしなめるのに対し、部落民の一人が「朝鮮人だったら殺してもいいんか」と叫ぶシーンに差別に対するわかりやすいメッセージが込められているが、全体は人権啓発の教科書のような内容。

冒頭から説明的な台詞のオンパレードで、日露戦争の軍国教育、韓国併合と朝鮮人差別、本作とは関係のない東京などの朝鮮人虐殺等々が描かれ、水平社宣言まで飛び出す。

千葉日日の新聞記者もステレオタイプな正義漢で、昭和に立ち戻ったような生硬な社会派映画、プロレタリア映画、人権映画を見ているようで、福田村事件を実証的に描くでもなく、朝鮮独立運動や姦通の男女不平等までてんこ盛りにされると、少々うんざりする。

ドキュメンタリー畑の監督が昭和31年生まれ、荒井晴彦が製作に加わっていると知ると、それはそれで納得するのだが。

事件を目撃するUターン夫婦に井浦新、田中麗奈、その浮気相手に東出昌大。出征した夫(松浦祐也)のいぬ間の嫁(向里祐香)と義父(柄本明)の密通と、戦争がもたらす今村昌平張りのエピソードは、これはこれでそれなりに楽しい。

行商人の頭に永山瑛太。 (評価:2)

公開:2024年9月13日

監督:奥山大史 製作:渡部秀一、太田和宏 脚本:奥山大史 撮影:奥山大史 美術:安宅紀史 音楽:佐藤良成

キネマ旬報:4位

『小さな恋のメロディ』+『花とアリス』に同性愛と少年愛、ロリータで味付けした既視感のある作品で、オリジナリティに欠けるため次第に退屈になる。

フィギュアスケートを接点に、おそらく①少年が少女に恋し、②少女はコーチに恋し、③コーチは少年に恋するというトライアングルの物語なのだが、少年と少女に演技力がないために①と②は伝わってこない。さすがに③はコーチ役が池松壮亮なので少年愛(玩)は表現されるが、相手の演技力不足で空回りの感がある。

ビージーズの代わりがロック、バレエの代わりがフィギュアでソフトフォーカスの映像は蒼井優を髣髴させる。

極めつけはピアノ曲『月の光』で、甘美なロマンチシズムを演出するために全体を通して流れるが、使い過ぎで若干うんざり。野中のど真ん中にある郵便ポストもわざとらしく、全体に作為的な演出が多い。

数少ない見どころはロリータ中西希亜良のスケーティング場面。最後は三角関係の予定調和な解消で、それぞれが再スタートを切ることになる。 (評価:2)

製作:スタジオジブリ

公開:2023年7月14日

監督:宮崎駿 脚本:宮崎駿 作画監督:本田雄 美術監督:武重洋二 音楽:久石譲

キネマ旬報:9位

人間の悪意がテーマだが偽悪的に終わっている

人間社会の最大の悪意である戦争で母を失った少年が、人間が持つ悪意と対峙して如何に生きていくかを経験する物語。

父は軍需工場で儲け、妻の死後すぐに義妹を妊娠させて後妻にするという俗世の悪意の権化で、小学生の真人は田園地帯にある母の実家に疎開する。

最初に出会う悪意が『少年時代』(1990)のように都会っ子の真人を苛める同級生たちで、彼らに復讐するためか真人は故意に自分を傷つける。後にこれが真人の悪意だと説明される。

母の実家には異世界への入口となる塔があり、行方不明となった義母を探しに真人が異世界に入り込み、様々な悪意と戦いながら義母を連れ戻すというのが大まかなストーリーで、優しそうな義母もまた実は真人を歓迎していなかったという悪意が描かれる。

母の実家は『となりのトトロ』(1988)のようなメルヘンな空間で、『千と千尋の神隠し』(2001)もイメージさせるが、千尋の代わりに真人が"Alice in Wonderland"への旅に出る。そこは黄泉の国というよりは『ソウルフル・ワールド』(2020)のように生命を地上に送り出す世界で、天命を受けた血筋なのか、生命を授かるためなのか、なぜか義母は産屋にいる。塔と地上は『モンスターズ・インク』(2001)のようないくつもの扉で時空を超えて繋がっている。

善と悪、穢れと浄化が表裏一体の異世界は『風の谷のナウシカ』(1984)の腐海を連想させ、本作が過去の作品を寄木細工のように組み合わせた宮崎駿のアニメーションの集大成といえなくもない。

『ナウシカ』以降の作品の多くが、環境問題等のテーマが主体であったのに対し、本作は人間の悪意との共存がテーマになっていて、これまでの偽善的な臭いはないが、人間の悪意について描けているかというと心許なく、偽悪的に終わっているともいえる。

義母探しというアドベンチャーものの体裁をとっているが、ストーリーと異世界そのものが観念的、抽象的でリアリティに欠けるため、映像は派手だが話がつまらない。

タイトルは、劇中、亡母が未来の真人に宛てた本、吉野源三郎の小説『君たちはどう生きるか』から。 (評価:2)

公開:2023年7月14日

監督:宮崎駿 脚本:宮崎駿 作画監督:本田雄 美術監督:武重洋二 音楽:久石譲

キネマ旬報:9位

人間社会の最大の悪意である戦争で母を失った少年が、人間が持つ悪意と対峙して如何に生きていくかを経験する物語。

父は軍需工場で儲け、妻の死後すぐに義妹を妊娠させて後妻にするという俗世の悪意の権化で、小学生の真人は田園地帯にある母の実家に疎開する。

最初に出会う悪意が『少年時代』(1990)のように都会っ子の真人を苛める同級生たちで、彼らに復讐するためか真人は故意に自分を傷つける。後にこれが真人の悪意だと説明される。

母の実家には異世界への入口となる塔があり、行方不明となった義母を探しに真人が異世界に入り込み、様々な悪意と戦いながら義母を連れ戻すというのが大まかなストーリーで、優しそうな義母もまた実は真人を歓迎していなかったという悪意が描かれる。

母の実家は『となりのトトロ』(1988)のようなメルヘンな空間で、『千と千尋の神隠し』(2001)もイメージさせるが、千尋の代わりに真人が"Alice in Wonderland"への旅に出る。そこは黄泉の国というよりは『ソウルフル・ワールド』(2020)のように生命を地上に送り出す世界で、天命を受けた血筋なのか、生命を授かるためなのか、なぜか義母は産屋にいる。塔と地上は『モンスターズ・インク』(2001)のようないくつもの扉で時空を超えて繋がっている。

善と悪、穢れと浄化が表裏一体の異世界は『風の谷のナウシカ』(1984)の腐海を連想させ、本作が過去の作品を寄木細工のように組み合わせた宮崎駿のアニメーションの集大成といえなくもない。

『ナウシカ』以降の作品の多くが、環境問題等のテーマが主体であったのに対し、本作は人間の悪意との共存がテーマになっていて、これまでの偽善的な臭いはないが、人間の悪意について描けているかというと心許なく、偽悪的に終わっているともいえる。

義母探しというアドベンチャーものの体裁をとっているが、ストーリーと異世界そのものが観念的、抽象的でリアリティに欠けるため、映像は派手だが話がつまらない。

タイトルは、劇中、亡母が未来の真人に宛てた本、吉野源三郎の小説『君たちはどう生きるか』から。 (評価:2)

製作:海獣シアター

公開:2023年11月25日

監督:塚本晋也 製作:塚本晋也 脚本:塚本晋也 撮影:塚本晋也 美術:中嶋義明 音楽:石川忠

キネマ旬報:3位

誰のために作った戦争映画なのか不明で自己満足の域を出ていない

『野火』(2014)に続く反戦映画。

戦後の闇市で、体を売りながら居酒屋を営む女(趣里)、戦災孤児(塚尾桜雅)、復員兵(河野宏紀)、上官に復讐する元兵士(設定ではテキ屋、森山未來)のそれぞれの戦争を描くグランド・ホテル形式のドラマ。

女は売春によって梅毒となり、復員兵は戦争の傷から廃人となり、元兵士は上官に復讐を果たすも虚しく、大人3人が戦争の惨禍から立ち直れない中で、盗みを続けて生きながらえていた戦災孤児だけが、改心して立ち直っていく未来への希望の光となっていく。

数多の反戦映画、戦後映画がある中で、終戦から80年近くの歳月を経て、今更ながらステレオタイプの作品を作って、一体何を描きたかったのかがよくわからない。

劇中、闇市の様子やカストリ、雑炊などの戦後風俗が描かれ、懐かしき傷痍軍人の姿も見られるが、戦後世代にとっては既視感のある今更ながらの反戦映画で、では戦争が教科書の歴史になってしまった世代に反戦を訴えられるかといえば、描写場面のすべてが彼らにとっては説明不足で意味不明。中心人物の4人にしてもその設定と背景が想像できず、女が梅毒になったことも伝わらないのではないか?

そうした点で、誰のために作った戦争映画なのか不明で、自己満足の域を出ていない。 (評価:2)

公開:2023年11月25日

監督:塚本晋也 製作:塚本晋也 脚本:塚本晋也 撮影:塚本晋也 美術:中嶋義明 音楽:石川忠

キネマ旬報:3位

『野火』(2014)に続く反戦映画。

戦後の闇市で、体を売りながら居酒屋を営む女(趣里)、戦災孤児(塚尾桜雅)、復員兵(河野宏紀)、上官に復讐する元兵士(設定ではテキ屋、森山未來)のそれぞれの戦争を描くグランド・ホテル形式のドラマ。

女は売春によって梅毒となり、復員兵は戦争の傷から廃人となり、元兵士は上官に復讐を果たすも虚しく、大人3人が戦争の惨禍から立ち直れない中で、盗みを続けて生きながらえていた戦災孤児だけが、改心して立ち直っていく未来への希望の光となっていく。

数多の反戦映画、戦後映画がある中で、終戦から80年近くの歳月を経て、今更ながらステレオタイプの作品を作って、一体何を描きたかったのかがよくわからない。

劇中、闇市の様子やカストリ、雑炊などの戦後風俗が描かれ、懐かしき傷痍軍人の姿も見られるが、戦後世代にとっては既視感のある今更ながらの反戦映画で、では戦争が教科書の歴史になってしまった世代に反戦を訴えられるかといえば、描写場面のすべてが彼らにとっては説明不足で意味不明。中心人物の4人にしてもその設定と背景が想像できず、女が梅毒になったことも伝わらないのではないか?

そうした点で、誰のために作った戦争映画なのか不明で、自己満足の域を出ていない。 (評価:2)

正欲

公開:2023年11月10日

監督:岸善幸 脚本:港岳彦 撮影:夏海光造 美術:井上心平 音楽:岩代太郎

朝井リョウの同名小説が原作。

社会のマジョリティに溶け込めず孤独を抱えた者たちを点描し、それぞれの生き方を肯定する作品。もっとも、孤独な者たちが簡単に内面告白をし干渉し合うという、孤独な割には饒舌すぎるところが不自然で、テーマありきの主張をしているだけの机上の作品になっている。

水フェチの新垣結衣と磯村勇斗は高校生の時に学校の水道の蛇口を破壊して快感を覚えた仲で、新垣は水にエクスタシーさえ感じてしまう。その二人が再会して、同好の士を理由に偽装結婚して社会に混じろうとする。

大学生の東野絢香はトラウマから男性恐怖症だが、水フェチの佐藤寛太にだけは同類の臭いを嗅ぎ取り告白するものの敬遠されてしまう。

検事の稲垣吾郎は唯一、他人と異なる価値観と相容れないマジョリティの人間だが、登校拒否の息子がYouTuberに生き甲斐を見い出すのを認められず、妻子に逃げられてしまう。

こうした者たちが、小児性愛者を介して結びつくが、新垣が最後に孤独に生きる水フェチ同士が信頼を絆に支え合っていくと宣言する。

個人の嗜好を尊重するという多様性がテーマで、新垣が水フェチは水フェチなだけで他人に迷惑をかけているわけではないと言うが、学校の蛇口を破壊して水を出しっ放しにするのは立派な犯罪だと、常識的な人間はついツッコミを入れたくなる。

それにしてもYouTuberの子供を含めて饒舌な孤独者たち…と常識的だが孤独な人間は思う。 (評価:2)

カラオケ行こ!

公開:2024年1月12日

監督:山下敦弘 脚本:野木亜紀子 撮影:柳島克己 美術:倉本愛子 音楽:世武裕子

和山やまの同名漫画が原作。

中学校の合唱部の部長(齋藤潤)がヤクザ(綾野剛)に頼まれて歌唱指導をするという物語で、良い子の合唱部と嫌われ者のヤクザというミスマッチがすべての作品。

部長の少年は変声期で声が出ない、ヤクザは組長の誕生日カラオケ大会で失敗するとペナルティがある、というそれぞれの課題を共に乗り越えて…という友情物語なのだが、中学生とヤクザのカラオケを通した友情が何なんだという、ミスマッチな設定のギャップだけが狙いの作品だけに、ヤクザのカラオケシーンのギャグ以外に見どころがない。

そこで持って来たのがヤクザの愛唱歌XJAPANの「紅」で、喪失感と再出発のラストシーンにこじつけるが、強引な設定とキャラクター、ストーリー運びとの違和感が大きくて、無理やりセンチメントで体裁を整えている印象。 (評価:2)

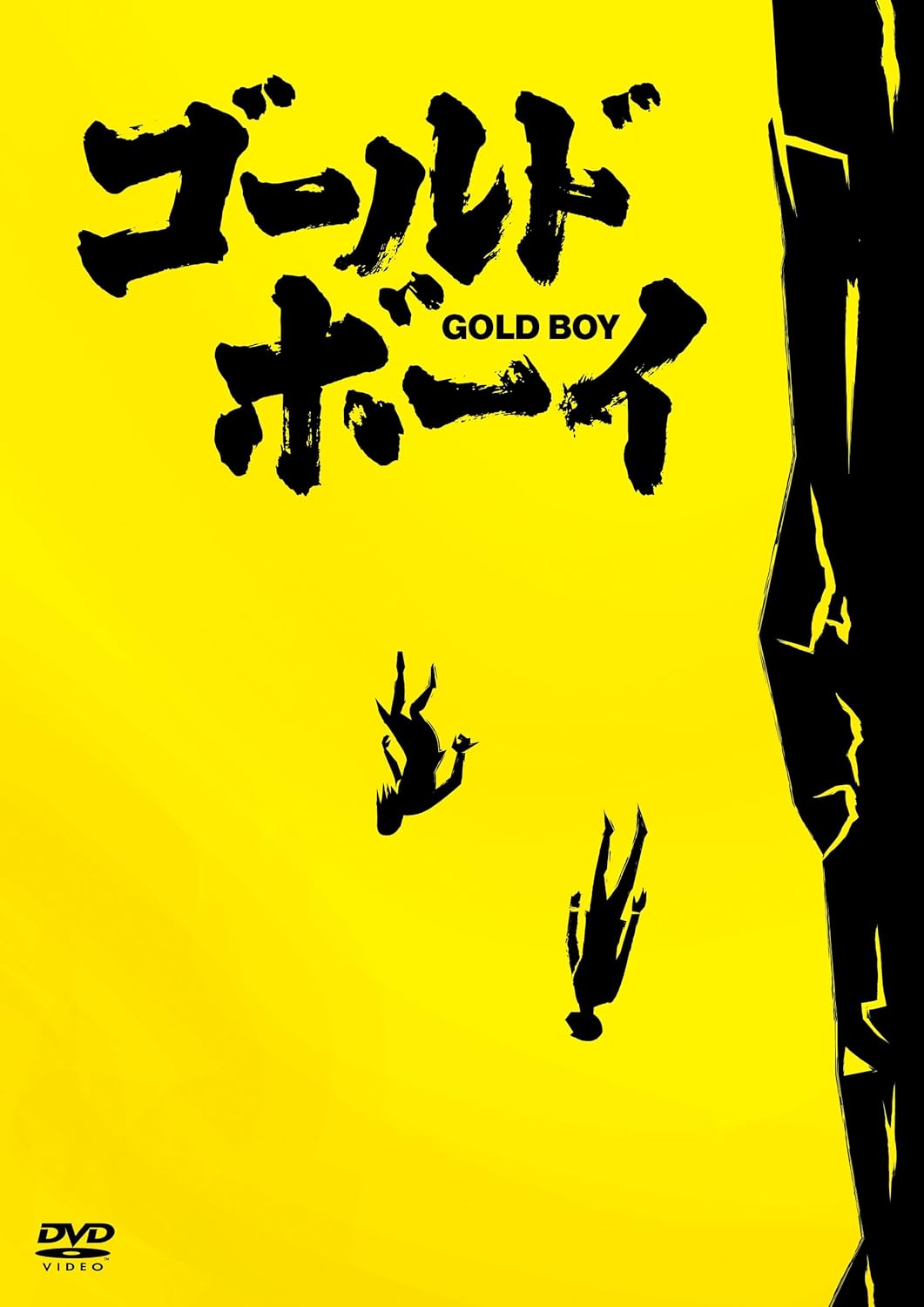

ゴールド・ボーイ

公開:2024年3月8日

監督:金子修介 脚本:港岳彦 撮影:柳島克己 美術:野々垣聰 音楽:谷口尚久

中国・紫金陳の小説『悪童たち』が原作。

舞台を沖縄本島に移しているが、冒頭から悪童グループの話し方が沖縄というよりは川崎辺りがぴったり。映像のくすんだ色彩処理も沖縄の青い海というよりは横須賀辺りをイメージさせ、違和感が強烈。スタッフが沖縄でロケしたかっただけか?

親しい人間を殺すのも躊躇わないという無感情・無倫理の少年が主人公なのは、無差別殺人が流行る現代風。

この少年A(羽村仁成)が、地方財閥総帥の義父母を殺害した男(岡田将生)の証拠の動画を偶然撮影し、それをネタに親友B(前出燿志)、女友達C(星乃あんな)と共に強請るという話を軸にサスペンス・タッチで進む。最後は、BとCを見殺しにし、男を殺してジ・エンド。

Aは数学オリンピックで金メダルを獲ったことのある天才少年で、銀メダルの男との頭脳戦というのがサスペンスの見所で、見事勝利して犯罪の証拠を隠蔽し、刑事(江口洋介)を手玉に取ったかと思いきや、最後は母(黒木華)の裏切りに会い、逮捕…という結末。

前半、悪童グループの複雑な家庭事情、Aの父親の不審死が伏線として語られるが、この説明がおざなりで良く判らない。演出も手馴れているというよりは類型的で、俳優の演技も今一つ記号的で、テレビのサスペンス劇場の域を出ていない。

黒木華もクライマックスでそれなりの演技を見せるが、全体に演技力を演出で殺されている。

ゴールド・ボーイは金メダル少年ということらしいが、強請りも成功してなく、人殺しゲームに成功しただけで終わる結末に、頭脳を浪費しただけの何も得することがない犯罪で、どこが天才少年なのかと思ってしまう。 (評価:2)

首

公開:2023年11月23日

監督:北野武 製作:夏野剛、堀内大示 脚本:北野武 撮影:浜田毅 美術:瀬下幸治 音楽:岩代太郎

北野武の同名小説が原作。

信長に謀反した荒木村重の追討から本能寺の変、光秀の三日天下まで。首の取り合いを描き、最後に秀吉が「首なんてどうでもいい」と言ってチョンとなる。

見始めて10分もしないうちに、この作品が北野武お得意のヤクザ映画、バイオレンス映画の戦国版なのだと気づき、信長(加瀬亮)は組織暴力団の会長、秀吉(ビートたけし)、光秀(西島秀俊)以下、信長の家臣は若頭以下の暴力団幹部で、それぞれに自分の組を持つ城持ちとなる。

あとは会長の跡目争いとなり、信長はそれを餌に幹部たちを争わせ、組を飛び出した村重(遠藤憲一)が他の暴力団(毛利)に助けを求めるが叶わず、幹部同士の策略や愛憎を交えながら、光秀に会長の寝首を掻かせ、最後は知略に長けた秀吉が跡目を継ぐという物語。

今一つ制作意図のよくわからない作品だが、戦国武将をヤクザになぞらえたかっただけだと考えれば、過剰な残虐シーンを含めて合点がいく。

たけしらしい曽呂利新左エ門(木村祐一)の登場や、男色を織り交ぜているが、歴史物として描いているでもなく、人物描写が希薄で人間を描くでもないため、2時間余りのコントの繋ぎ合わせは次第に退屈してくる。

見どころは豪華配役陣で、全体に青みがかったり退色したような画像加工やカット割りには瞠目するところもあるが、VFXが若干安っぽい。

主人公はおそらく秀吉だが、百姓から侍に伸し上がろうとする秀吉の分身でもある若者(中村獅童)に存在感がある。家康の小林薫が勿体ない。 (評価:2)

製作:松竹、テレビ東京、木下グループ、ブースタープロジェクト、松竹ブロードキャスティング

公開:2023年8月11日

監督:清水崇 製作:和田佳恵、木下直哉、中林千賀子、井田寛 脚本:角田ルミ、清水崇 撮影:大内泰 美術:都築雄二 音楽:小林うてな、南方裕里衣

清水崇演出らしい本格派ホラーだがストーリーは雑

サイコパスの女子中学生(穂紫朋子)が作った呪いの歌の封印が30年ぶりに解かれ、その曲を聴いたGENERATIONS from EXILE TRIBEのメンバーが次々と失踪。捜査を依頼された探偵(マキタスポーツ)、マネージャー(早見あかり)、GENERATIONSのリーダー・白濱亜嵐の3人が怪奇事件の謎を解き明かし、呪いを解くホラー作品。

清水崇演出らしい本格派のホラーで、プロローグからこけおどしではなく静かな恐怖感が醸し出される。

ただストーリーはかなり雑で、死んだ中学生が歌をみんなに聞いてもらい魂を集めるという説明だけで、メンバーがなぜ姿を消すのか? その行先は? 中学生に殺された弟は子供ではなく胎児だったのでは? 魂を取られたはずのメンバーがなぜ生き返るの? と、疑問点を挙げればキリがない。

中学生の家に行ってからは幻視と現実の境目がなく、マネージャーが中学生の首に巻き付いたカセットレコーダを取り上げて呪いは一旦解かれるが、30年も経って中学生の遺体が残っているようであり、そうでないようでもあり、カセットレコーダを取り上げてなぜ呪いが解かれるのかもよくわからない。

中学生と探偵が実は同級生だったというのもご都合主義で、今は校長となった担任教諭が教え子の探偵に終始丁寧語で説明するというのも不自然。

ラストシーンはホラーとしては定番ながらも、中学生の復活にどうも釈然としない。 (評価:2)

公開:2023年8月11日

監督:清水崇 製作:和田佳恵、木下直哉、中林千賀子、井田寛 脚本:角田ルミ、清水崇 撮影:大内泰 美術:都築雄二 音楽:小林うてな、南方裕里衣

サイコパスの女子中学生(穂紫朋子)が作った呪いの歌の封印が30年ぶりに解かれ、その曲を聴いたGENERATIONS from EXILE TRIBEのメンバーが次々と失踪。捜査を依頼された探偵(マキタスポーツ)、マネージャー(早見あかり)、GENERATIONSのリーダー・白濱亜嵐の3人が怪奇事件の謎を解き明かし、呪いを解くホラー作品。

清水崇演出らしい本格派のホラーで、プロローグからこけおどしではなく静かな恐怖感が醸し出される。

ただストーリーはかなり雑で、死んだ中学生が歌をみんなに聞いてもらい魂を集めるという説明だけで、メンバーがなぜ姿を消すのか? その行先は? 中学生に殺された弟は子供ではなく胎児だったのでは? 魂を取られたはずのメンバーがなぜ生き返るの? と、疑問点を挙げればキリがない。

中学生の家に行ってからは幻視と現実の境目がなく、マネージャーが中学生の首に巻き付いたカセットレコーダを取り上げて呪いは一旦解かれるが、30年も経って中学生の遺体が残っているようであり、そうでないようでもあり、カセットレコーダを取り上げてなぜ呪いが解かれるのかもよくわからない。

中学生と探偵が実は同級生だったというのもご都合主義で、今は校長となった担任教諭が教え子の探偵に終始丁寧語で説明するというのも不自然。

ラストシーンはホラーとしては定番ながらも、中学生の復活にどうも釈然としない。 (評価:2)

窓ぎわのトットちゃん

公開:2023年12月8日

監督:八鍬新之介 製作:黒柳徹子 脚本:八鍬新之介、鈴木洋介 作画監督:金子志津枝 美術:串田達也 音楽:野見祐二

黒柳徹子の自伝エッセー『窓ぎわのトットちゃん』が原作。アニメーション制作はシンエイ動画。

物語はトモエ学園入学前後から始まり、東京大空襲で疎開するまでのエピソードを羅列的に並べるが、そのためトットちゃんが通ったトモエ学園の個性的なリトミック教育と戦争体験が並立して描かれることになり、テーマがどっちつかずになっている。

同時に童画調のアニメーションという手法をとり、イメージシーンを作画タッチの違うメルヘン調にしたために、子供向けに作られたものなのか、一般向けに作られたものなのか判然としない。

原作は1981年で、何を今更トットちゃん? とも思えるが、映画と連携した続編の出版もあって、黒柳徹子の黒柳徹子による黒柳徹子のための終活の自伝の映像化と考えれば、企画の曖昧さも納得できる。

もっともトモエ学園パートはドラえもんに長く携わった監督らしく、過剰に子供っぽさを強調した演出で、自伝として見た場合にはあざとく感じられてしまう。

対する戦争パートもブルジョア家庭の反戦エピソードとなっていて、若干白ける。

全体に起伏がないために、2時間弱が長く感じられる。 (評価:2)

ロストケア

公開:2023年3月24日

監督:前田哲 脚本:龍居由佳里、前田哲 撮影:板倉陽子 美術:後藤レイコ

葉真中顕の小説『ロスト・ケア』が原作。

老人介護問題をテーマとする社会派作品。原作はミステリーだが、本作の軸足は検事VS犯人の正義の論争になっていて、その議論に稚拙なところがあって若干うんざりする。

死亡事件をきっかけに、ある介護士派遣会社の利用者の死亡が異常に多いことがわかる。男のヘルパー(松山ケンイチ)が容疑者となるが、捜査する女検事(長澤まさみ)が今一つパッとしないため、ミステリーという感じがしない。

そもそもこのような事件のために警察ではなく検事が捜査をするのかという疑問があり、取り調べも学芸会のようなので、リアリティのないモヤモヤ感のままに犯人が進んで自供してしまう。

あとは、寝たきりの父親の安楽死から始まり、不幸な介護家族を救うために殺害を重ねる犯人の正義と、法の正義との問答が延々と続くが、背景に介護施設に入れられる者と入れられない者の経済的格差が描かれる。

劇中にこうした社会的矛盾を人々が見ないのではなく見たくないのだという台詞が出てくるが、老人介護問題については、現実には見ても解決策などないから見たくないのだという話には進まず、個人的な良心の呵責という感情に帰結。解決策のない曖昧な問題提起だけに終わる。

本作に描かれたテーマ、問題は誰もが判り切っているから見たくないので、それを今更のように描かれてもちょっと恥ずかしい。

それにしても犯人に言い負かされ自己批判してしまう女検事が、検事が務まらないほどに弱々しくて転職を勧めたくなる。 (評価:2)

製作:カルチュア・エンタテインメント、TCエンタテインメント、ハピネットファントム・スタジオ

公開:2023年10月13日

監督:塩田明彦 製作:中西一雄、小林敏之、小西啓介 脚本:塩田明彦 撮影:芦澤明子 美術:安宅紀史 音楽:ゲイリー芦屋

キネマ旬報:10位

性欲に忠実なピンク映画として制作した方が良かった

ある日、春画を目にしたことからその魅力に憑りつかれてしまった若い女性と、愛する妻に先立たれて女断ちをしている春画研究者との変則的な恋愛を描いた艶笑物語だが、特に面白くもなく、むしろ『O嬢の物語』(1975)のような調教物に近く、タイトルから連想される春画についての掘り下げもなく、笑えないというよりも不快になる。

性が抑圧されたのは明治以降で、江戸期の春画に見られる性の自由、性の解放がテーマというには、弓子(北香那)と春画先生(内野聖陽)との恋愛ドラマという類型になっていて、春画もテーマも中途半端な腰砕けになっている。

むしろ性欲に忠実なピンク映画として制作した方が良かったのではないか。 地震をきっかけに春画に衝撃を受けた弓子が、春画先生に誘われて春画の世界に連れていかれ、編集者(柄本佑)との交わりを通して春画先生を満足させるという変態映画となり、遂にはSMに。春画先生の元恋人(安達祐実)の導きにより、二人は結ばれるというあらすじ。

変態映画になる辺りから春画の世界からは離れていくが、登場人物の誰もが精神的に解放されているようには見えず、ただの変態にしか見えない。性表現が抑えられている分、性は解き放たれていない。

春画先生の住み込み家政婦役の白川和子がロマンポルノの女王らしい猥雑で貫録の演技を見せている。 (評価:1.5)

公開:2023年10月13日

監督:塩田明彦 製作:中西一雄、小林敏之、小西啓介 脚本:塩田明彦 撮影:芦澤明子 美術:安宅紀史 音楽:ゲイリー芦屋

キネマ旬報:10位

ある日、春画を目にしたことからその魅力に憑りつかれてしまった若い女性と、愛する妻に先立たれて女断ちをしている春画研究者との変則的な恋愛を描いた艶笑物語だが、特に面白くもなく、むしろ『O嬢の物語』(1975)のような調教物に近く、タイトルから連想される春画についての掘り下げもなく、笑えないというよりも不快になる。

性が抑圧されたのは明治以降で、江戸期の春画に見られる性の自由、性の解放がテーマというには、弓子(北香那)と春画先生(内野聖陽)との恋愛ドラマという類型になっていて、春画もテーマも中途半端な腰砕けになっている。

むしろ性欲に忠実なピンク映画として制作した方が良かったのではないか。 地震をきっかけに春画に衝撃を受けた弓子が、春画先生に誘われて春画の世界に連れていかれ、編集者(柄本佑)との交わりを通して春画先生を満足させるという変態映画となり、遂にはSMに。春画先生の元恋人(安達祐実)の導きにより、二人は結ばれるというあらすじ。

変態映画になる辺りから春画の世界からは離れていくが、登場人物の誰もが精神的に解放されているようには見えず、ただの変態にしか見えない。性表現が抑えられている分、性は解き放たれていない。

春画先生の住み込み家政婦役の白川和子がロマンポルノの女王らしい猥雑で貫録の演技を見せている。 (評価:1.5)